Scoprire l’Egitto nel Parco archeologico del Colosseo

Attività per

Condividi

Aegyptum imperio populi [Ro]mani adieci (Res Gestae Divi Augusti, I. 27): “Aggiunsi l’Egitto all’impero del popolo romano.”

Narra Svetonio che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al Senato il suo testamento e tre volumi sigillati che furono aperti e letti solennemente. Uno dei documenti era l’Index rerum a se gestarum, noto anche come Res gestae divi Augusti, redatto personalmente da Augusto. Perdutasi durante il Medioevo l’iscrizione originale, per averne nuova menzione bisogna attendere il 1555, quando, durante le guerre dell’Austria con i Turchi, gli ambasciatori inviati dall’imperatore Ferdinando I d’Asburgo al sultano Solimano il Grande scoprirono in Ancyra (oggi Ankara), già capoluogo della Galazia romana, una riproduzione mutila dell’iscrizione romana. Essa si trovava tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma come iscrizione latina, incisa sulle due pareti del pronao del tempio; la versione greca era incisa sulla parete destra della cella. A questa prima importante scoperta si aggiunsero i rinvenimenti di altri frammenti del testo dal monumentum Apolloniense, ossia una base marmorea eretta ad Apollonia di Bitinia (oggi Abuliond in Turchia) tra il 14 e il 19 d. C. con inciso il testo in greco. Infine, due fortunate campagne archeologiche (1914 e 1924) nella città di Antiochia di Pisidia (oggi provincia di Isparta, Turchia) hanno portato alla luce nell’area delle rovine del tempio di Augusto quarantanove frammenti di una iscrizione riproducente il testo latino delle Res gestae.

Cosa ricorda Augusto nel suo testamento della battaglia di Azio e dell’annessione dell’Egitto? Ben poco in realtà: una frase sintetica e concisa. Ma cosa significò davvero l’annessione dell’Egitto alla Res Pubblica, ossia al nascente Impero romano?

La battaglia di Azio del 2 settembre del 31 a.C. segnò un momento fondamentale per la storia antica: la fine dell’ultimo dei regni ellenistici, quello Tolemaico, illustre erede della millenaria e stratificata cultura antico-egiziana. Ma la fine del regno di Cleopatra non significò affatto la cancellazione di una cultura millenaria e stratificata. Anzi, da quel momento l’Egitto aprì definitivamente le porte dei suoi templi e dei suoi palazzi a Roma, suggestionandola con la sua ricchezza artistica e culturale.

Il percorso tematico Scoprire l’Egitto nel Parco archeologico del Colosseo approfondisce proprio la ricezione romana della secolare cultura dell’Egitto antico, focalizzandosi sul patrimonio del Parco. Roma non si limitò, infatti, a importare ed emulare, ma sviluppò un linguaggio unico e autentico, fatto di richiami e rimandi; un linguaggio artistico parlante ai cives romani dell’Urbe e di tutta la Res Pubblica, ormai proiettata ben oltre il Mare Nostrum. Dopo più di 2000 anni parte di questo linguaggio può sfuggire o risultare difficile da comprendere, una sorta di eco lontana di una moda artistico-culturale, che era invece ben chiara a chi viveva nell’Impero Romano, dall’epoca di Augusto a quella di Massenzio. Dinnanzi alle Erme femminili del Tempio di Apollo a Roma, voluto da Augusto nel 28 a.C., cogliamo una suggestione egittizzante nella posa fiera e quasi sacrale delle quattro Danaidi; le scene nilotiche della Casa di Livia al Palatino ci riportano sulle sponde di un Nilo più Tolemaico che antico-egiziano; l’Aula Isiaca sul Palatino ci mostra una divinità tolemaico-egizia dall’aspetto tutto romano, finemente attorniata da richiami simbolici all’Egitto antico; l’utilizzo del porfido rosso all’epoca di Massenzio, nel Tempio del Divo Romolo, riporta invece alle cave aperte sul Mar Rosso, sfruttate già dai Tolomei e potenziate dai Romani. Queste alcune delle suggestioni che il percorso tematico toccherà, mostrando come e dove nel Parco archeologico del Colosseo permane l’antico fascino delle Piramidi e di Alessandria d’Egitto.

La Casa di Augusto sul Palatino

Intorno alla metà del quinto decennio del I secolo a.C. un’ampia gamma di motivi egittizzanti come fiori di loto, urei, obelischi e sfingi, riconducibili al gusto alessandrino, viene utilizzata per decorare alcuni ambienti della dimora di Augusto sul Palatino. La particolarità di questo gusto egittizzante consiste nel collocarsi in un periodo storico in cui i rapporti tra Roma e l’Egitto sono ambivalenti. Fin dalla morte di Cesare nel 44 a.C., infatti, Ottaviano – il futuro Augusto – si scaglia pubblicamente e ufficialmente contro la religione e i culti egizi praticati a Roma, manifestando un’apparente avversione per la cultura nilotica. In realtà il suo riserbo era più legato all’antagonismo nei confronti di Cleopatra e di Marco Antonio che ad un effettivo rifiuto della cultura egiziana. Quest’ultima, infatti, entrerà a chiari passi nella dimora palatina del primo imperatore: nel cubicolo superiore della Casa di Augusto, ed anche nell’Aula Isiaca, ricco ambiente scoperto sotto la Basilica della Domus Flavia nel 1912, forse anch’esso parte della proprietà augustea, alcuni particolari decorativi riflettono un gusto “esotico” che è documentato già nel II secolo a.C.; una sorta di “moda”, rinforzata della permanenza di Cleopatra e della sua corte nei giardini cesariani a Trastevere, tra il 46 e il 44 a.C. Notevole che questa moda raggiunga un picco proprio in questo periodo storico: probabilmente il raffinato ambiente artistico di Alessandria d’Egitto offrì in quegli ultimi decenni del I sec. a.C. spunti per una maniera decorativa alla quale si ispirarono anche i pittori della domus di Augusto. Benché ormai privati del loro significato originale e ridotti a motivi quasi esclusivamente decorativi, numerosi sono gli elementi e i simboli dell’Antico Egitto raffigurati negli affreschi, in particolare nell’Aula Isiaca e nel Cubicolo superiore della Casa di Augusto.

Figura 1. Il cosiddetto “studiolo” della Casa di Augusto sul Palatino

Figura 1. Il cosiddetto “studiolo” della Casa di Augusto sul Palatino

L’Aula Isiaca

Sulle pareti di questa misteriosa aula absidata spiccano candelabri e cespi vegetali da cui si espandono “nastri” che, con andamento sinuoso e simmetrico culminano in esotici e variegati fiori di loto; guardando più da vicino queste decorazioni quasi manieristiche si possono anche scorgere attributi faraonici, in particolare urei e corone trasformate in elementi decorativi.

Vediamo che significato avevano questi elementi nell’Antico Egitto ripercorrendoli anche con le parole degli Egizi stessi.

- Fiore di loto. Seshen è il nome che gli Egizi davano questo fiore. Il loto è il fiore della Nymphaea ed in Egitto cresceva nelle zone paludose del Nilo, in due tipologie: il loto bianco ed il loto blu. Il loto blu era particolarmente sacro per gli Egizi: si apriva ogni mattina, con l’intenso centro dorato contornato dai petali blu, interpretato dagli antichi egizi come un’imitazione del saluto del cielo al sole, rilasciando un dolce profumo. Ogni pomeriggio i petali si chiudevano di nuovo per riaprirsi il giorno successivo. Il fiore era quindi strettamente legato al sorgere e al tramonto del sole, e quindi al dio sole stesso e alla leggenda della creazione: il mito narra di come proprio un loto, emerso dalle acque primordiali, fosse diventato la culla in cui il sole nasce ogni mattina. “Io sono colui che si alza e si illumina muro dopo muro, ogni cosa in successione. Non ci sarà un giorno che manca la sua illuminazione dovuta. Passa, o creatura, passa, o mondo! Ascolta! Ti ho ordinato di farlo! Io sono la ninfea cosmica che saliva dalle nere acque primordiali di Nun, e mia madre è Nut, il cielo notturno. O tu che mi hai fatto, sono arrivato, io sono il grande dominatore di Ieri, il potere del comando è nelle mie mani”. – Incantesimo 42, Il libro dei morti

- Ureo. Era la rappresentazione del serpente cobra, sacro alla dea Uadjet. La dea era venerata in particolare nel Basso Egitto e divenne una delle due divinità protettrici del sovrano con l’unione dei due regni. Decorazione a forma di serpente posta in origine ai lati del disco solare, successivamente l’ureo ricorre sul copricapo dei sovrani e delle regine egizie come simbolo di forza e potenza, incutendo sottomissione ai sudditi. L’ureo è anche ricordato nei racconti teogonici come cobra inceneritore, ossia un un’arma mortale. Le leggende sacre raccontano, infatti, che questo serpente si trovava sulla fronte di Horus quando il dio andava sul campo di battaglia accompagnato dai suoi compagni. Con il suo alito infuocato l’ureo inceneriva il nemico. “Io sono il serpente Sata dilaniato dagli anni. Io muoio e rinasco ogni giorno. Io sono il serpente Sata che dimora nei più profondi recessi della terra. Io muoio e rinasco e rinnovo me stesso ringiovanendo quotidianamente”. – Incantesimo 87, Libro dei Morti

- Corona doppia Pshent. La corona pshent o corona doppia è l’esito dell’unione della corona rossa e della corona bianca (deshret e hedjet), cui si aggiungono spesso ureo e avvoltoio. La corona pshent designa il faraone come padrone dell’intero Egitto ed era indossata anche da alcuni esseri divini ritenuti sovrani mitici dell’Egitto, come Atum e Horas. In particolare il deshret rosso del Basso Egitto era la parte esterna della corona; aveva una sporgenza arricciata davanti che rappresenta la proboscide di un’ape ed infatti il termine deshret indicava anche l’ape. Il colore rosso rappresenta la terra fertile del delta del Nilo. La corona bianca, hedjet, era la corona interna, più conica e con ritagli per le orecchie. Venne indossata dai faraoni a partire dalla prima dinastia intorno all’anno 3000 a.C. La doppia corona era una fusione della corona bianca dell’Alto Egitto e della corona rossa del Basso Egitto. Un altro nome per esso è shmty, che significa “i due potenti” o sekhemti. Durante la dinastia tolemaica, i governatori indossavano la doppia corona quando erano in Egitto; quando lasciavano il paese indossavano un diadema.

- Corona atef. Si tratta di un’elaborazione della corona bianca hedjet adornata di piume di struzzo. Questa corona era composta da un’alta tiara, posta sopra a un paio di corna, ai lati della quale erano fissate due grandi piume; si ritrova tanto nelle rappresentazioni del faraone quanto in quelle di alcune divinità (Osiride, Khnum). Durante il Nuovo Regno, questo tipo di corona subì un’evoluzione attraverso l’aggiunta di ulteriori simboli, quali l’ureo e il disco solare. Era considerata simbolo di regalità ed è allo stesso tempo rappresentazione iconica dell’astro diurno. Era la classica corona degli dei, portata da Osiride, Horus, Ra, Amun, Ptah, Min, Hathor, Iside e anche Sobek. Appare sulla testa dei faraoni soltanto a partire dalla XVIII dinastia. È la regina Hatshepsut a portare per prima la corona atef. Dopo di lei: Amenophis III, Ramesse II, Ramesse III e alcuni regnanti della dinastia dei Tolomei.

Figura 2. Aula Isiaca, particolare della volta.

Le Danaidi del Tempio di Apollo

Le erme femminili dal Tempio di Apollo ci introducono tema ricco di fascino. Oggi le identifichiamo con le Danaidi, le 50 figlie del re Danao, costrette a sposare i figli di Egitto: istigate dal padre, uccisero gli sposi durante la prima notte di nozze. Solo una di esse, Ipermestra, salvò la vita al marito Liceo e lo aiutò a fuggire. Come punizione, le Danaidi furono condannate a riempire d’acqua, per l’eternità, una botte senza fondo. L’ interpretazione delle Erme come Danaidi apre orizzonti interessanti sulla possibilità che il primo imperatore di Roma abbia voluto alludere alla vittoria di Azio non solo come fine di una guerra civile, ma anche come sofferto ristabilimento di una pace molto desiderata. La loro posizione all’interno del colonnato in marmo numidico connesso al tempio di Apollo Aziaco, infatti, potrebbe alludere proprio alla vittoria su Cleopatra e all’annessione dell’Egitto. L’allusione è ancor più palese se si pensa che lo stesso marmo impiegato per le erme, il rosso antico e il nero antico, provenivano probabilmente dall’Egitto. Le recenti proposte di ricostruzione sottolineano come le erme femminili fossero solo alcuni degli attori principali di una storia narrata nel portico del tempio di Apollo. Le fonti latine ricordano infatti la presenza del padre, Danao, e dei loro cugini e promessi sposi, i figli d’Egitto. Il portico doveva, quindi, apparire come un teatro in cui le eleganti erme femminili – le Danaidi – e i dinamici guerrieri a cavallo – i figli di Egitto – portavano in scena un mito tragico e scellerato.

Figura 3. Le erme di Danaidi in nero e rosso antico esposte al Museo Palatino.

Perché Augusto sceglie proprio questo mito per il tempio dedicato ad Apollo? La risposta non è univoca, perché il linguaggio stesso dell’arte augustea è volutamente ambivalente. Il mito delle Danaidi è un mito di vendetta e sofferenza, ancor più gravi perchè avvenuti all’interno della stessa famiglia. Diretto, quindi, il legame con il dolore e la ferocia della guerra civile da poco conclusasi. Allo stesso tempo le Danaidi incarnano aspetti contrastanti: sono assassine e vendicatrici, vittime e carnefici, al punto che, se volessimo interpretare il loro scellerato gesto come metafora della battaglia di Azio, non sapremmo dire chiaramente se esse rappresentino l’Oriente barbarico e la stessa Cleopatra, oppure l’Occidente romano. Probabilmente non c’è una parte certa per gli attori in causa, perché se è vero che Marco Antonio era stato sconfitto e l’Egitto annesso, è anche vero che non ci scontrò contro barbari o stranieri, ma contro gli stessi fratelli romani e in una terra, l’Egitto che almeno dal II secolo a.C. era entrata a Roma con i suoi dei e la sua arte. Nel portico della Danaidi, quindi, dove una tragica storia introduceva al tempio di Apollo non v’erano né vincitori né vinti: gli Egiziani aggrediscono, e vengono uccisi; le Danaidi, vittime di un sopruso, diventando crudeli, compiono un atto scellerato senza pietas e devono espiare. Un mito, insomma, da cui trarre un insegnamento aperto e volutamente ambiguo.

Figura 4. Ricostruzione del Tempio di Apollo (da A. Carandini, P. Carafa, Atlante di Roma Antica, 2012)

Figura 4. Ricostruzione del Tempio di Apollo (da A. Carandini, P. Carafa, Atlante di Roma Antica, 2012)

Il grano egiziano al Parco: gli Horrea Agrippiana

L’Egitto rivestiva un’importanza cruciale nella Roma imperiale non solo per i materiali preziosi e per la cultura millenaria che dal Nilo giungevano all’Urbe, ma anche per il grano, risorsa fondamentale nell’antichità. Dalla conquista di Alessandria il 1° agosto del 30 a.C., l’Egitto, insieme all’Africa del Nord, divenne per Roma uno dei principali fornitori di questa derrata alimentare. Il grano, una volta giunto a Roma, veniva stoccato in apposite strutture: gli horrea (magazzini). Nel Parco archeologico del Colosseo si trovano alcuni dei magazzini più importanti destinati al grano egizio: gli Horrea Agrippiana, i “magazzini di Agrippa”. La loro costruzione fu voluta negli ultimi anni del I secolo a.C. da Marco Vipsanio Agrippa, il grande stratega di Augusto che volle intitolare gli horrea alla figlia Vipsania Agrippina, futura prima moglie dell’imperatore Tiberio. Possiamo ammirare i resti di questo imponente edificio, oggi contiguo a Santa Maria Antiqua e al gruppo di edifici domizianei, nel Foro Romano, lì dove il Vicus Tuscus si avvia dalle pendici del Palatino verso il Velabro. L’edificio si articolava su due piani con ambienti aperti su un grande cortile interno in parte porticato; sulla via gli horrea erano circondati da tabernae (botteghe). Al centro del cortile è presente un piccolo ambiente protetto da una tettoia, che conserva ancora il pavimento in mosaico bianco e nero. In questo ambiente è stata trovata un’iscrizione dedicata da tre mercanti al Genius horreorum e al Genius di Agrippa (da cui l’identificazione della struttura con gli Horrea Agrippiana). L’importanza degli Horrea Agrippiana si lega non solo all’importanza pubblica di Agrippa, ma anche alla loro funzione specifica di stoccaggio del grano proveniente dall’Egitto. In effetti gli horrea sono la prova tangibile di una serie di riforme di Augusto che hanno al centro proprio l’Egitto. Dopo la sua conquista, infatti, il princeps trasformò l’Egitto in un territorio alle sue strette dipendenze, in cui i senatori si recavano solo con la sua autorizzazione. Augusto istituì ben due cariche pubbliche incentrate sull’Egitto: la prefettura d’Egitto e la prefettura dell’annona. Il prefetto d’Egitto, istituito nel 29 a.C., aveva il compito di governare la provincia su mandato diretto dell’imperatore. Il prefetto dell’annona, istituito probabilmente tra l’8 e il 14 d.C., aveva invece la responsabilità del trasporto e dell’immagazzinamento delle derrate alimentari destinate a Roma, tra cui una grande percentuale era rappresentata proprio dal grano prodotto in Egitto e in Nord Africa.

Il grano veniva stoccato negli horrea locali per poi essere trasportato, via mare, verso i porti principali d’Italia. Tuttavia nei mesi invernali, da ottobre a marzo, il Mar Mediterraneo era considerato mare clausum: le navi tendevano a non navigare durante quei mesi, se non a loro rischio e pericolo. Le tonnellate di grano e cereali necessari al consumo annuo di Roma (circa 25.000, di cui una sostanziosa percentuale dall’Egitto) dovevano, quindi, essere trasportate da un numero impressionante di navi e in soli sei mesi l’anno. Giunte sulle coste italiane, le navi scaricavano le derrate in due porti principali: a Puteoli (Pozzuoli), dove il porto poteva accogliere le navi onerarie dallo scafo molto profondo, e ad Ostia, dove le navi si ancoravano distanti dalla costa e le derrate erano scaricate per il tramite di imbarcazioni dallo scafo piatto. Gli Horrea Agrippiana erano, quindi, una delle mete finali della risorsa più importante dell’antichità, il grano, che, dalle rive del Nilo e per il tramite di grandi navi onorarie, attraversava il mare per giungere lungo il fiume Tevere a Roma, anche nel territorio dell’attuale Parco archeologico del Colosseo.

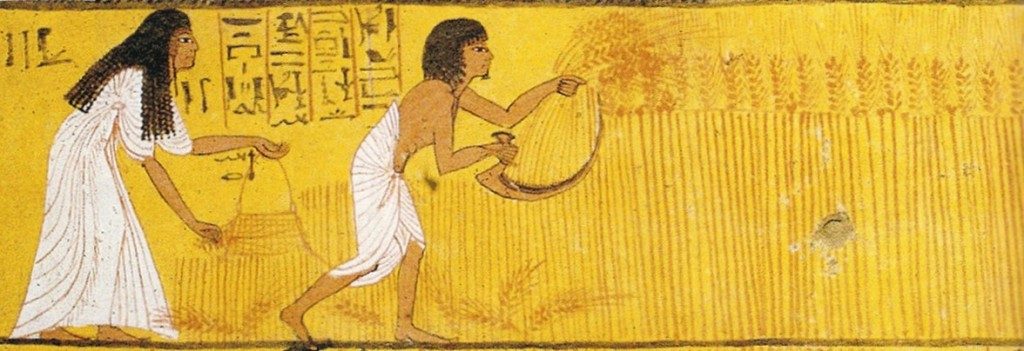

Figura 5. Deir el-Medina, Tomba di Sennedjem: il defunto e la moglie arano un campo di grano (da Wikimedia)

Giuturna e il Nilo: quando il fiume lambisce le sorgenti

L’Egitto ritorna nuovamente nel Foro Romano, vicino al quartiere degli Horrea, in una zona così sacra per Roma che la sua presenza potrebbe risultare quasi “troppo esotica”: l’area della fonte sacra di Giuturna. Alle pendici nordoccidentali del Palatino, tra il tempio dei Càstori e la casa delle Vestali, già in età arcaica si venerava la Dea Giuturna, divinità delle sorgenti che da qui scaturivano e nume tutelare di tutti gli artefici che lavoravano con l’acqua, come i vasai. Proprio l’acqua è il nesso che collega qui i due mondi, quello nilotico-egiziano e quello romano-italico. Nell’area del Lacus Iuturnae, lungo il corridoio davanti alle tabernae, si conservano, infatti, due lacerti dell’unico pavimento in mosaico tessellato figurato rinvenuto al Foro Romano: nella loro trama di tessere bianche e nere è rappresentato il Nilo, la fonte d’acqua più sacra dell’Egitto. La Fonte di Giuturna era stata dotata di un aspetto monumentale già in età repubblicana, ma si devono aspettare i rifacimenti tardo imperiali perché alla dea si associ l’immagine di uno dei fiumi più famosi della storia. La scelta di rappresentare il fiume dell’Egitto, quindi, non è casuale: quale rimando migliore per onorare l’acqua di una così sacra e antica fonte di Roma se non il fiume che rendeva florida la vita in Egitto? Questo appare chiaro dalla scena di pesca rappresentata nei due frammenti musivi: alcuni uomini su imbarcazioni sono intenti a destreggiarsi tra i flutti, attorniati da pesci e da un ibis quasi annoiato. Una scena di genere con soggetti legati al mondo acquatico, che, per tecnica e stile, rientra appieno nel repertorio figurativo italico dell’avanzato III secolo d.C. In effetti, il trasferimento tra il III ed il IV secolo d.c. della statio aquarum dal Campo Marzio al Foro Romano, sembra aver destinato l’area del Lacus Iuturnae alla funzione di “ufficio per la cura delle acque”.

Figura 6. La Fonte di Giuturna dopo il restauro

Notevole pensare che, se durante l’epoca della gens Iulio Claudia, almeno fino al tempo di Caligola, i culti egiziani erano pubblicamente vietati, durante il tardo impero, all’alba dell’ascesa del cristianesimo, l’Egitto e i suoi luoghi erano ormai così integrati nell’immaginario romano da essere raffigurati in un pavimento dall’antica sacralità quale quello della Fonte di Giuturna. Il ParCo ci accompagna anche altrove in questo passaggio storico, quasi epocale: dalla privata e misteriosa Aula Isiaca della Domus Augustana al centro del colle Palatino, alle scene nilotiche del pubblico e sacro Lacus Iuturnae posto alle sue basse pendici.

Figura 7. Frammento del mosaico nilotico presso la Fonte di Giuturna

| IL NILO NELLA MITOLOGIA E NELL’ARTE |

|

L’antico popolo della valle del Nilo non adorava una divinità unica che personificasse le acque del Nilo, bensì riteneva che le acque vere e proprie fossero sotto il dominio di Sobek, divinità rappresentata sotto forma di coccodrillo. Non a caso le rappresentazioni del Nilo nell’arte egiziana con sembianze diverse da quelle di un fiume sono molto scarse. Ma la sopravvivenza in Egitto era legata alle piene del fiume, per cui questo fenomeno fu divinizzato fin dall’Antico Regno. Gli antichi Egizi, infatti, adoravano Hapy, l’incarnazione della fecondità dell’inondazione del fiume Nilo. Come recita il Papiro di Berlino: “L’immagine di Hapy che per metà è uomo e per l’altra metà è donna”, Hapy veniva raffigurato come un uomo obeso dal ventre opulento, barba lunga e mammelle pendule. L’icona sacra di Hapy nelle processioni sacre si alternava a figure femminili, rappresentando così il connubio tra l’acqua straripante che è uomo e la terra fertile che è donna. Gli antichi Egizi credevano anche nell’esistenza di un fiume sotterraneo, un Nilo-Nun, che scorreva nella Amduat, ossia nell’Oltretomba. Il Nilo-Nun ogni anno usciva da una caverna sotterranea, Tephet, e, diventando Nilo vero e proprio, inondava la terra. In questa caverna, dalla XVIII dinastia (Nuovo Regno) si riteneva che risiedesse anche il dio Hapy. La caverna Tephet rappresentava, quindi, insieme l’acqua primordiale dalla quale tutto fu creato e il rinnovamento annuale di tale creazione. Nei testi antichi il Nilo, una volta uscito da Tephet, poteva sgorgare da due diverse caverne, chiamate Qerti. Queste erano l’espressione mitizzata del carattere della piena del fiume, feconda e terribile al tempo stesso. Nella mitologia greca, invece, il fiume Nilo viene rappresentato come una divinità vera e propria, ma di rango inferiore rispetto agli altri dei del pantheon. Già Esiodo nella sua Teogonia (vv. 337 e ss.) ne riporta la genealogia: “Teti generò ad Oceano i turbinosi fiumi, / il Nilo, l’Alfeo, l’Eridano dai profondi gorghi (…)”. Nilo, quindi, era considerato una divinità antichissima dagli antichi greci, quasi alla stregua dei titani. Essendo un dio potamoe, ossia la personificazione dell’omonimo fiume, al dio veniva attribuito un aspetto sia antropomorfo che teriamorfo. Nilo generò numerosi figli tra cui Menfi, Ankhinoe, Anippe Khione, Kaliadne, Polixo e Telefassa. La più importante tra loro fu Menfi, che generò Libia insieme a Epafo, il re dell’Egitto; Menfi fu anche madre dei gemelli Belo e Agenore, i quali sposarono Ankhinoe e Telefassa, due delle figlie dello stesso Nilo. Il diffondersi del culto del Nilo in ambito romano è da connettersi con le teorie panteistiche greche a sfondo mitologico, che elessero a divinità personificazioni di fiumi e di monti; questa tendenza risulta propria anche della religione romana (come per l’analogo culto del Tevere). Dalla seconda metà del I secolo d.C., infatti, sia la cultura materiale, come le monete imperiali dove ricorre la leggenda deo sancto Nilo, sia l’istituzione di apposite feste, come le Νειλαῖα, testimoniano il crescente culto del Nilo nell’Impero. Durante queste feste, propiziatorie per le inondazioni, si alludeva alla sacra unione di Osiride con Iside, ossia del Nilo fecondatore della terra d’Egitto. Benché tale culto fosse stato abolito da Costantino, i riti propiziatori e le cerimonie della sacra unione continuarono ancora per diversi secoli. L’iconografia artistica greco-romana del Nilo riflette il suo carattere di divinità benefica con potere fertilizzante: pur nella loro abbondanza e varietà, le opere greco-romane raffigurano comunemente il fiume come un anziano sdraiato dotato di attributi di fertilità e prosperità: la cornucopia, il grano, e i 16 cubiti di crescita delle acque solitamente rappresentati da putti. |

Luci ed ombre sul Palatino: le lucerne isiache

Il Palatino, sede delle domus imperiali, fu anche luogo di culto di divinità egizie. Dal 1860-1870, con gli scavi di Rosa, fino alle più recenti campagne di scavo degli anni ’80, la Domus Tiberiana ha restituito una notevole quantità di lucerne isiache, oggi custodite nei magazzini del PArCo. Le lucerne provengono da tre ambienti nella parte della Domus destinata ai servi, ai magazzini e ai posti di guardia dei soldati: posti in zone interne del piano terra, i tre ambienti erano comunicanti tra loro e si sviluppano nella parte del Palatium che volge verso il clivus Victoriae. Confronti tipologici e dati di scavo consentono di datare le lucerne a partire dall’età dei Severi (193-235 d.C.). La tipologia delle lucerne, la loro localizzazione e la datazione sono prove dell’esistenza nella Domus Tiberiana di un centro di culto isiaco. Gli ambienti in cui sono state ritrovate le lucerne dovevano essere il sacello del culto: le caratteristiche di questi ambienti, interni e nascosti, piccoli e senza finestre, rispecchiavano bene le esigenze dei riti isiaci, in cui la divinità era adorata soltanto per due ore al giorno all’interno di una sorta di sancta sanctorum. Sacerdoti e fedeli al culto isiaco praticato nella Domus Tiberiana erano i dipendenti della familia dell’Imperatore. Non a caso culti isiaci erano molto diffusi tra schiavi, liberti, commercianti, militari e stranieri. Inoltre, secondo Aurelio Vittore, si deve a Caracalla l’effettiva introduzione dei “sacra Aegypti” a Roma, portando i culti dentro al pomerium e sostituendo Serapide a Giove quale protettore dell’imperatore. Le prese delle nostre lucerne raffigurano Iside e Serapide. in coppia o isolati, riconoscibili grazie ad alcuni elementi caratteristici. Iside ha una veste chiusa con il nodo isiaco; il suo copricapo presenta corna e piume, talvolta sostituite da spighe, ed è sormontato dal disco solare. Serapide è un uomo adulto con barba e capigliatura mossa; reca il caratteristico modio sul capo, secondo l’originaria immagine di culto ad Alessandria. Oltre a loro, anche Arpocrate è raffigurato nelle lucerne: un fanciullo dai corti boccoli, con l’indice della mano portato sulla bocca. Alcune delle lucerne, inoltre, raffigurano momenti particolari, come il bacio tra Helios e Serapide. La scena ci porta direttamente al Serapeo di Alessandria, dove esisteva un meccanismo introdotto da Caracalla dopo il disastroso incendio del 181: nel santuario, mentre la luce del sole entrando da una finestrella si poggiava sulle labbra della statua di culto di Serapide, un simulacro metallico di Helios, attirato da una calamita sul soffitto, si sollevava in aria.

Nei culti egizi le lucerne isiache avevano molteplici scopi. Essendo i riti celebrati in ambienti nascosti, le lucerne diventavano le protagoniste di sapienti giochi di luce e ombre. In altri casi, lucerne potevano essere deposte come offerte o ex voto, diventando parte dell’arredo del luogo di culto. Infine, le lucerne potevano essere anche impiegate durante rituali che si svolgevano alla luce del sole: tra i sacerdoti isiaci che sfilavano nelle processioni annuali, infatti, sono menzionati anche i lychnophoroi, i portatori di lampade. Riti complessi, quindi, anche quelli dedicati ai culti egizi sul Palatino: cerimoniali in sacelli nascosti si alternavano a processioni alla luce del sole e, in tutti i casi, le lucerne isiache oggi custodite nei magazzini del Parco archeologico del Colosseo, giocavano un ruolo importante.

Figura 8. La Domus Tiberiana vista dal Foro Romano

Il porfido rosso nel Parco archeologico del Colosseo

Tra le mirabilia del Parco archeologico del Colosseo il Tempio di Venere e Roma, la Basilica di Massenzio e il Tempio del Divo Romolo hanno un carattere in comune di chiara provenienza egiziana: il porfido rosso.

L’ingresso alla Basilica di Massenzio dalla via Sacra era costituito, infatti, da un’ampia scalinata che conduceva a un atrio con quattro colonne (tetrastilo) di porfido rosso. Sempre di porfido rosso sono le colonne del portale del Tempio del Divo Romolo, aperto sulla Sacra Via Summa, tra l’Arco di Tito e la piazza del Foro Romano. Entrambi sono edifici dal grande portato simbolico: una basilica monumentale e un tempio. Non doveva essere casuale, quindi, l’impiego del porfido rosso in questi monumenti là dove il pregiato materiale era più visibile, ossia presso gli ingressi.

Figura 9. Colonne in porfido nel Tempio di Romolo.

Nel Tempio di Venere e Roma, d’altro canto, il porfido rosso è impiegato per la cella occidentale, il cuore del tempio: in porfido rosso sono le colonne addossate alle pareti maggiori e le due colonne che precedono l’abside riservato alla statua di Roma; come anche l’opus sectile marmoreo del pavimento.

Figura 10. Il Tempio di Venere e Roma. Il porfido è utilizzato per le colonne e la pavimentazione.

Molto apprezzato nell’antichità per il suo colore purpureo, il porfido rosso era inteso come simbolo del potere divino e regale. Di difficilissima lavorabilità, il porfido rosso divenne materiale simbolico, sinonimo di nobiltà, prestigio e ricchezza. Tuttavia, forse proprio a causa della sua durezza, fu poco usato al tempo dei faraoni. Il suo più ampio impiego in Egitto, infatti, si ebbe solo a partire dell’epoca tolemaica, diventando nel corso dei secoli una delle pietra da costruzione più pregiata e costosa. Il porfido rosso fu introdotto a Roma in epoca giulio-claudia: con la scoperta delle cave nel 18 d.C. da parte di Gaius Cominius Leugas. Il suo impiego raggiunse il massimo sviluppo dagli inizi del II sec. d.C. alla metà del V sec. d.C., quando cessò l’attività estrattiva. Le cave erano di proprietà imperiale, il che assicurava la disponibilità del materiale per i grandi programmi di edilizia pubblica; ciò che avanzava veniva rivenduto a caro prezzo per l’uso privato: 250 denari per piede cubo, stando all’editto di Diocleziano del 301 d.C. Il porfido rosso non esaurì la sua carica simbolica anche quando cessò l’attività di cava, anzi fu sempre più associato alla sfera divina e imperiale. Basti pensare che Carlo Magno fu incoronato nell’Ottocento da Papa Leone III proprio sulla “Rota Porphyretica” di San Pietro, il grande disco di porfido rosso di 2,6 m attualmente posizionato poco oltre la porta della navata centrale. Il disco, già presente nella basilica di IX secolo e di probabile origine pre-costantiana, rivestiva una grande importanza a tal punto che non poteva essere calpestato per nessun motivo dal popolo comune.

Le antiche cave di porfido rosso erano ubicate nel Deserto Orientale egiziano, al centro delle vie carovaniere che collegavano i poli commerciali della valle del Nilo con i porti di Myos Hormos e Berenice. Le cave si trovavano sul versante orientale dell’attuale Gebel Dokhan (‘Monte fumante’) che i Romani chiamavano Mons Porphyrites o Mons Igneous (‘Monte di fuoco’), nell’antica zona di pertinenza della regione della Tebaide. La denominazione di Mons Porphyrites era dovuta al colore rosso della roccia e da essa si estese al materiale cavato, il Lapis Porphyrites, noto oggi come “Porfido Rosso Antico”. Attualmente sono state rilevate ben sei cave compatibili con la tipologia di porfido rosso antico, tutte posizionate sul lato orientale del monte e a quote differenti. In epoca romana le cave erano gestite direttamente dall’entourage imperiale: tale era la loro importanza che, sotto l’ipmeratore Tiberio, furono dotate di un fortino difensivo per garantirne la sicurezza.

Il porfido era trasportato via mare dalle naves lapidariae, in grado di portare ciascuna da 100 a 300 tonnellate di marmo, considerando che il porfido, in base all’altezza della colonna, poteva raggiungere anche 126 tonnellate per pezzo. Le navi destinate a Roma attraccavano alla statio marmorum di Ostia. Da qui i marmi affluivano, risalendo il Tevere, nei magazzini di stoccaggio, come nella statio marmorata sotto l’Aventino. Il pregiato materiale confluiva infine nelle officine dei marmorari. Possiamo immaginare un percorso simile anche per le pregiatissime colonne di porfido rosso del Tempio di Venere e Roma e del Tempio del Divo Romolo, dalle cave dei Mons Porphyrites all’attuale Parco archeologico del Colosseo.

Rilievi egittizzanti dal Palatino: un mistero dalla Domus Flavia

Palatino, 1912: Giacomo Boni indaga archeologicamente la Domus Flavia. Scavando nell’area del peristilio antistante la Coenatio Iovis, intorno alla fontana a labirinto, Boni trova tre “frammenti di un basso rilievo egittizzante scolpito su una lastra di marmo greco”. Due di questi combaciano, l’altro, pur essendo analogo in fattura e stile, è spurio

Palatino, 1936-37: Alfonso Bartoli rinviene un frammento di rilievo dipinto con una serie di corone egittizzanti, riutilizzato in un edificio posto tra il cd. Stadio e Vigna Barberini. Secondo Bartoli, il frammento proviene sempre dall’area della Domus Flavia.

Facciamo anche un passo indietro. Palatino, 1867: Rosa scopre nella Domus Flavia una basetta cilindrica di una statua con l’iscrizione di dedica a Serapide. Il committente è un certo Aurelius Mithres, dapprima servus dell’imperatore, successivamente liberto.

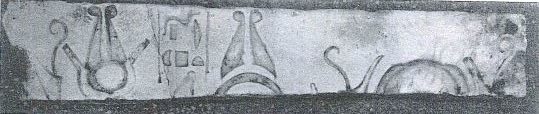

Figura 11. Frammenti di rilievi egittizzanti rinvenuti sul Palatino da Giacomo Boni (in alto) e da Alfonso Bartoli (in basso)

Tre generazioni diverse di archeologi hanno portato quindi alla luce le prove dei culti egiziani sul Palatino, tutti accentrati attorno la Domus Flavia. Il liberto Mithres, infatti, aveva dedicato sul Palatino una statua di culto a Serapide, divinità del pantheon tolemaico di derivazione egizia. I rilievi trovati da Boni e da Bartoli raffigurano emblemi, divinità e scene rituali proprie dell’Antico Egitto. Ma a quando risalgono questi reperti? Il gentilizio del liberto, probabilmente Aurelius, e lo stile epigrafico consentono di datare la base al III secolo d.C. I quattro frammenti, invece, a giudicare dallo stile e dall’originaria localizzazione nella Domus Flavia, possono essere datati tra la fine del I sec. d.C. e l’inizio del II secolo d.C. I frammenti ritrovati da Boni sono incisi a basso rilievo e raffigurano divinità e geroglifici. Qualunque fosse la loro originaria funzione nel peristilium, notevole è la prova di abilità dell’artista, che ha emulato i rilievi tolemaici di Tebe, Karnak, Edfu e Dendera: non i rilievi della classicità faraonica, bensì quelli ellenistico-romani che gli stessi artisti potevano facilmente vedere dal vivo viaggiando in Egitto. Il frammento trovato da Bartoli mostra lo stesso carattere sacro, benché la mano dell’artista sia diversa e sembri voler imitare, pur non comprendendoli a pieno, i modelli dell’epoca classica faraonica.

Considerando che il culto di Iside e Serapide sul Palatino si sviluppa in modo importante da Caligola a Domiziano, è in questo frangente che i frammenti devono essere datati. Proprio sotto Domiziano affluirono a Roma numerosi monumenti originali dell’età faraonica, tolemaica o semplicemente egittizzanti. L’afflatus Aegypti dell’imperatore è tale da far erigere, ad esempio, l’obelisco che ancor oggi svetta su Piazza Navona. Anche nel caso dei nostri rilievi è verosimile presumere che siano stati eseguiti in Egitto e da lì portati a Roma. Questi importanti frammenti, indizi tra i più significativi per documentare l’esistenza delle divinità egizie sul Palatino nei primi secoli dell’impero, sono attualmente conservati nei magazzini del ParCo.

Approfittiamone per andarli a osservare da vicino…

| IL PRIMO GRUPPO DI FRAMMENTI DEL 1912 FIG. 1 E 2 |

| Due dei frammenti trovati da Boni mostrano ben quattro segni geroglifici, di cui due reali, ed una teoria di divinità, di cui se ne conservano due. Le divinità sono sedute nella classica attitudine di riposo che si può vedere negli originali bassorilievi tardo-faraonici e tolemaici. Quali siano queste divinità risulta ancora un mistero: gli attributi divini, come il copricapo a cuffia su cui svetta l’ureo con il disco solare, chiariscono solo che sono divinità maschili. Troppo consumate o poco capite dal lapicida che le scolpì, nessun altro attributo consente di identificarle. Eppure chiaro è il carattere sacro e religioso del rilievo: teorie di divinità maschili e/o femminili, ciascuna contraddistinta dai propri emblemi e in posizione seduta, erano ben frequenti nei rilievi dei templi tolemaici. In quei rilievi svettava nella composizione la figura del Faraone, in piedi dinnanzi alle divinità. Dai frammenti dal Palatino emerge distintamente il fascino per una religione straniera che aveva ormai suscitato consenso fino ai più alti vertici. Che ci fosse proprio l’Augustus in testa alla teoria di divinità di cui solo due sono superstiti? |

| IL TERZO FRAMMENTO DEL 1912 |

| Il terzo frammento trovato nel 1912 testimonia quanto l’eredità antico egizia si fosse tramandata in perpetua evoluzione, dal passato faraonico ieratico all’ellenismo tolemaico più naturalistico. L’artista, anche in questo caso, trasse ispirazione più dall’Egitto tolemaico che dalla classicità faraonica. Della divinità principale si conserva solo una mano stretta attorno a uno scettro a forma di colonnina di papiro: troppo poco per chiarire chi fosse. Tuttavia, la postura rivolta a sinistra, e la presenza del geroglifico dell’uovo svelano che si tratta di una dea, raffigurata nella consueta posizione di movimento propria dei rilievi egizi. Sotto di lei riposa un altro dio, chiaramente visibile, ma di non scontata identificazione. Dovrebbe essere, infatti, il bue Apis, ma le linee del rilievo dolci e il classico disco solare tra le corna, rimpiazzato da una mitra di carattere orientaleggiante, sono spie di una contaminatio non casuale. Piuttosto che dell’egizio Apis FIG. 6, potrebbe trattarsi del dio Orisis-Apis, cioè Sarapis? Sarebbe allora solo un caso che il liberto dedicatario della base nel III secolo si chiamasse Mithres Serapidi? |

| IL FRAMMENTO DEL 1936-37 |

|

Il quarto frammento, trovato da Bartoli nel 1936-37, rappresenta ben quattro divinità di cui purtroppo resta solo la corona. Analizzando il tipo di corona e gli emblemi associati, si riconoscono tre divinità, tra le più rinomate: Osiris, Ptah e Iside con Horus fanciullo. Guardando il frammento da destra a sinistra, come si fa per i rilievi funebri dell’Antico Egitto, il primo emblema risulta essere una variante della corona dell’Alto e Basso Egitto con disco solare centrale: si tratta di Osiris nella versione ellenistico romana di Osiris-Sokaris oppure, suggestione affascinante, di Sarapis, diretta emanazione di Osiris-Sokaris. Il secondo emblema riproduce la corona atef con una leggenda geroglifica indicante la divinità Ptah; della terza corona resta solo la parte superiore, caratteristica della corona bianca dell’Alto Egitto: troppo poco per ipotizzare a quale divinità appartenesse. Infine, il quarto emblema è la corona atef con il disco solare fra le corna di vacca: si tratta di Iside nella sua funzione di madre divina, seduta sul trono degli dei con il piccolo Horus sulle ginocchia. L’artista qui trasse chiara ispirazione dalle pareti delle tombe faraoniche, piuttosto che dalle stele funerarie, facendo propria, pur con qualche incomprensione, temi decorativi ed iconografici diffusissimi in tutta la storia dell’Antico Egitto. |

I capitelli hatorici al Museo Palatino

Chi era Hathor? Nella religione egizia Hathor era la dea della gioia e dell’amore, della maternità e della bellezza, estremamente popolare tanto che non mancano fonti che le attribuiscono anche il ruolo di dea della musica e della danza nonché della fertilità. Era comunemente raffigurata come una vacca con il disco solare, dotato di ureo, sul capo, fra le corna. Gli antichi greci non a caso la associarono ad Afrodite.

Nella collezione del Museo Palatino è possibile individuarla in due capitelli di lesena in marmo bianco dove si notano proprio le orecchie bovine che, assieme alla tipica acconciatura -una parrucca con due lunghe ciocche che terminano con riccioli verso l’esterno- incorniciano un volto umano. Dai capelli partono due cobra in posizione eretta, uno con la corona del Basso Egitto e l’altro con quella dell’Alto Egitto. Al di sopra della testa compare un tempietto dalla cui nicchia centrale fuoriesce un cobra, e ricordiamo che il cobra è proprio un simbolo egiziano della regalità faraonica, detto appunto ureo. Rinvenuti sul Palatino, non è noto l’edificio di provenienza dei capitelli: i confronti che si possono portare, come il caso della lastra con scena di adorazione con sacerdoti ai lati di un capitello hathorico esposta al Museo civico archeologico di Velletri, porta a proporre una datazione di età augustea. Capitelli di questo tipo sono rarissimi in Italia e invece molto frequenti nei templi egiziani dedicati alla dea in età faraonica ma anche greco-romana.

Percorso a cura di Francesca Boldrighini, Astrid D’Eredità, Federica Rinaldi, Andrea Schiappelli (Servizio comunicazione del Parco archeologico del Colosseo)

Testi di Costanza Francavilla