‘Palatium’. Abitare sul Palatino dalla fondazione di Roma all’età moderna

Attività per

Condividi

In questo percorso vogliamo farvi scoprire le abitazioni, e gli abitanti, che nel corso dei secoli passati popolarono il colle Palatino. Dall’età arcaica e ancora in parte fino alla fine del XIX secolo il colle su cui nacque Roma fu infatti una zona prevalentemente “residenziale”. Questa vocazione abitativa del Palatino culminò nel I secolo d.C. con la costruzione dei palazzi imperiali: essi si identificarono così strettamente con il colle su cui sorgevano che il suo nome latino Palatium è ancora alla base in molte lingue moderne delle parole con il significato di “edificio residenziale” (palazzo, palais, palace, Palast, palacio etc.).

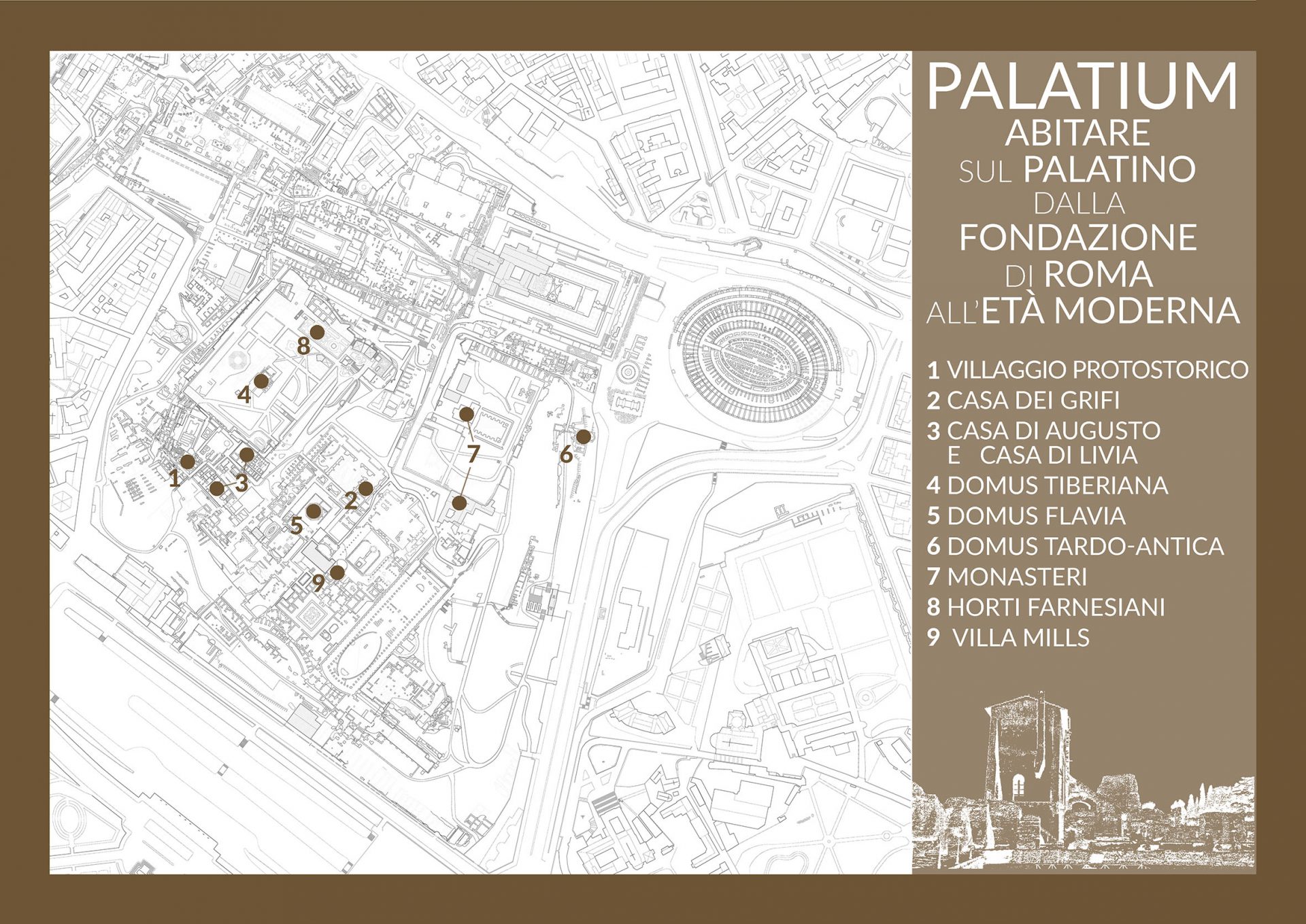

Palatium. Abitare sul Palatino dalla fondazione di Roma all’età moderna è un percorso tematico che invita alla conoscenza del colle attraverso nove “tappe” che approfondiscono siti e monumenti a partire dall’età protostorica fino alle soglie del ‘900, curato da Francesca Boldrighini e Giulia Giovanetti con la collaborazione di Michela di Meola.

Per scaricare il percorso in formato PDF clicca qui. Potrai stampare il percorso oppure salvarlo sul tuo dispositivo per consultarlo prima, durante e dopo la visita al PArCo

Le nove “tappe” del percorso tematico Palatium. Abitare sul Palatino dalla fondazione di Roma all’età moderna

IL VILLAGGIO PROTOSTORICO DEL CERMALUS

Oggi sappiamo che il Palatino fu abitato ed occupato stabilmente fin dal X-IX secolo a.C. Sulla cima del colle, proprio dove la tradizione storica antica collocava la mitica fondazione di Roma, si conservano infatti i resti di un abitato di capanne, utilizzato fino alla fine del VII secolo. E anche sulle pendici Nord-orientali del Palatino i recenti scavi archeologici hanno portato alla luce resti di capanne protostoriche. Si trattava di edifici molto semplici, di forma ovale, con le pareti di argilla, paglia e canne, ed il tetto sostenuto da pali di legno infissi nel tufo. All’interno un’unica stanza, dotata di focolare al centro, e, in alcuni casi, di un piccolo portico davanti alla porta.

Tra queste capanne, nell’angolo sud-occidentale del colle chiamato Cermalus, si trovava la cosiddetta Casa Romuli, secondo la tradizione abitazione del fondatore della città: Romolo. Non a caso la capanna e quelle adiacenti furono risparmiate dalle costruzioni successive e, come ci raccontano Plutarco e Dionigi di Alicarnasso, mantenute per secoli nel loro stato originale con accurati restauri.

Modellino della capanna A del Cermalus, esposto al Museo Palatino. La ricostruzione, realizzata da da Alberto Davico nel 1950, si basa sulle tracce archeologiche nel banco di tufo e sul confronto con le urne a capanna rinvenute nelle tombe ad incinerazione nel Lazio e in Etruria, tra Bronzo finale e prima Età del Ferro (XI-X secolo a.C.) che riproducono abitazioni reali. La Capanna A è una delle capanne conservate in modo migliore tra le tre rimesse in luce nel 1948

Plastico delle capanne del Cermalus, realizzato nel 1950 dall’architetto Alberto Davico. Le tre capanne non ricostruite di cui si vedono solo le impronte nel banco di tufo, davanti al centro, sono quelle scavate da Salvatore Maria Puglisi nel 1948, mentre il resto del villaggio è ricostruito liberamente. I dati archeologici e lo studio dei materiali ceramici rinvenuti permettono di ricostruire un villaggio databile almeno dal IX secolo a.C. fino al VII secolo a.C. – conservato al Museo Palatino

Disegno ricostruttivo e rilievo archeologico con due sezioni della Capanna A del Cermalus, scavata nel 1948 sul Palatino da Salvatore Maria Puglisi e ricostruita da Alberto Davico con un modellino oggi esposto al Museo Palatino – da F. Coarelli, Roma. Guide archeologiche Mondadori

UNA RESIDENZA DI ETA’ TARDO-REPUBBLICANA: LA CASA DEI GRIFI

Sulla sommità del Palatino, al di sotto del grande “Larario” del Palazzo imperiale, sono conservati a un livello molto più basso alcuni ambienti di una casa del periodo tardo-repubblicano. Si tratta della “Casa dei Grifi”, una residenza privata su due piani scoperta agli inizi del XX secolo da Giacomo Boni, che conserva la decorazione pittorica e pavimentale di diversi ambienti del piano terra.

Costruita in opera incerta, in una seconda fase fu modificata con strutture in opera reticolata e decorata con pitture e mosaici che possono essere datati alla fine del II secolo a.C.

Le pitture sono tra le rare testimonianze del cd. secondo stile iniziale a Roma: le pareti sono decorate con prospettive architettoniche di colonne e pannelli che imitano le pietre preziose, come l’onice. I pavimenti a mosaico sono arricchiti in un ambiente da un elemento centrale bordato in rosso antico e decorato con cubi prospettici ottenuti con accostamento di materiali lapidei di colore bianco, verde e nero. Lo stesso motivo ricorre anche sulle decorazioni pittoriche. Il nome della casa deriva da una lunetta decorata a stucco con la rappresentazione di Grifi in posizione araldica.

Nella domus sono documentate diverse fasi di modifica. In età imperiale la residenza fu distrutta e interrata.

Le fonti letterarie ci informano che il Palatino in età repubblicana era uno dei luoghi di residenza più ambito dalla classe dirigente romana per prestigio e per prossimità al Foro Romano, centro politico della città. Molti studi hanno provato a localizzare le case dei diversi protagonisti della Repubblica che qui sorgevano, note in alcuni casi per il lusso che esibivano come sappiamo da Cicerone, anche lui residente sul colle.

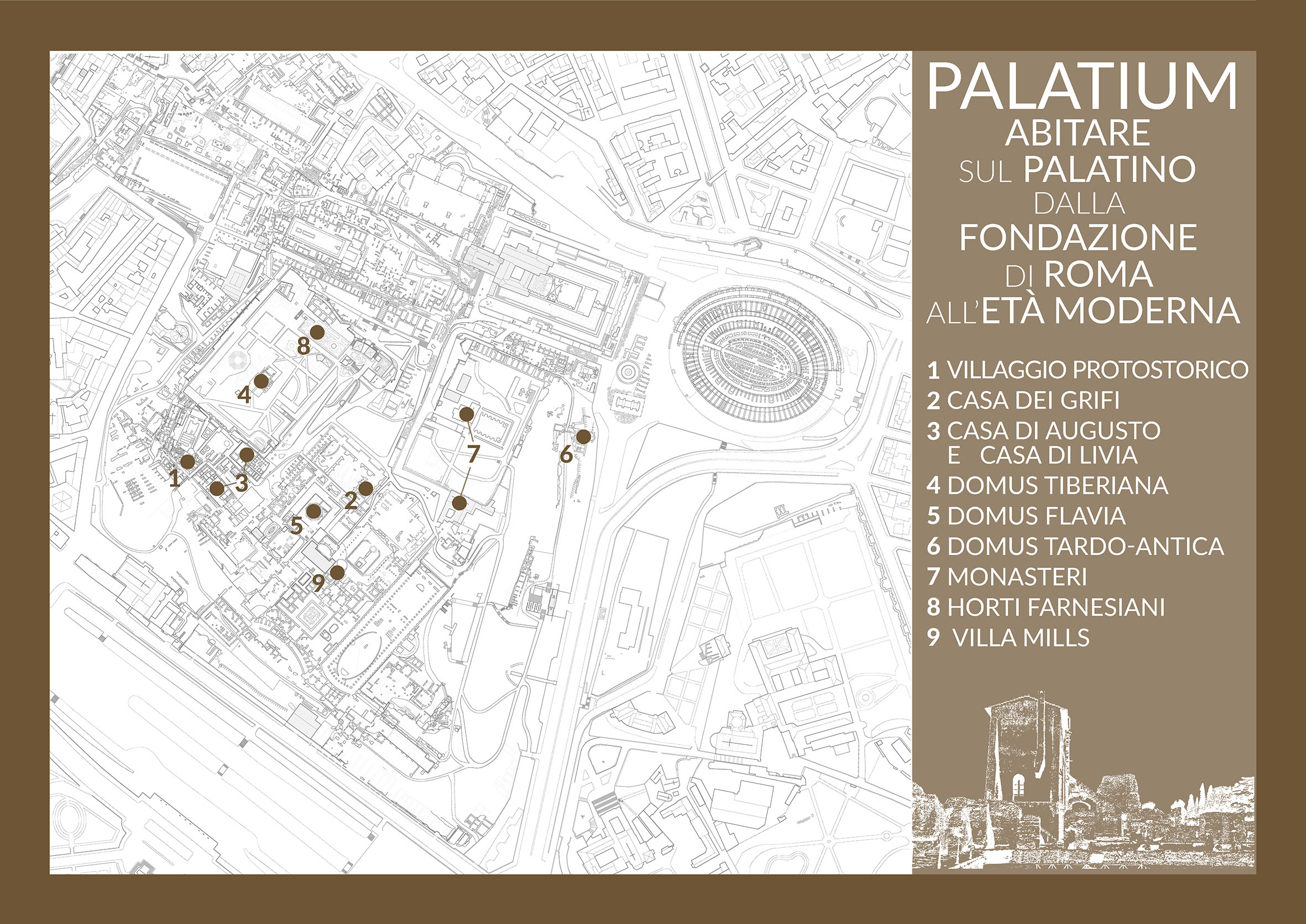

Planimetria del piano terra della “Casa dei Grifi” con le fasi individuate negli anni ’60, disegno di C. Mocchegiani Carpano da Morricone Matini 1967

Pitture di secondo stile iniziale con prospettive architettoniche di colonne e pannelli che imitano le pietre preziose, come l’onice, in uno degli ambienti del piano terreno

Emblema con cubi prospettici inserito nel pavimento a mosaico di uno degli ambienti del piano terreno. I cubi sono realizzati in materiali lapidei di colore bianco (palombino), verde (calcare marnoso del nord del Lazio) e nero (ardesia) mentre la cornice è in marmo rosso antico

Casa dei Grifi. Lunetta in stucco da cui prende nome la domus con rappresentazione a rilievo di un Grifo

DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO: LA CASA DI AUGUSTO E LA CASA DI LIVIA

Con Augusto la storia del colle Palatino come zona di residenza ha la sua svolta più importante: Ottaviano, che sul colle era nato nel 63 a.C., decise infatti di stabilirvi la sua abitazione acquistando la casa dell’oratore Ortensio Ortalo ed altre proprietà. Lo fa per una motivazione fortemente politica: non è un caso che le abitazioni di Augusto e della moglie Livia si trovino proprio accanto ai resti delle capanne, un’area fortemente simbolica, legata alle fasi più antiche della città, cui il nuovo princeps voleva idealmente collegarsi. A colpire, nell’edificio, non sono le strutture architettoniche ma soprattutto la raffinata decorazione pittorica di tardo secondo stile conservata in alcuni ambienti, tra cui la “Stanza delle Maschere”, che evoca la facciata di una scena teatrale, la più semplice “Stanza dei Festoni di Pino” ed il meraviglioso “Studiolo”. Lo stesso può dirsi per la Casa di Livia, ricavata da una precedente abitazione, ristrutturata e decorata anch’essa con pitture di secondo stile. Le due abitazioni mantennero strutture separate, ed erano collegate tra loro, come doveva avvenire anche per altri nuclei della proprietà augustea sul colle, da corridoi o criptoportici. L’abitazione non aveva quindi nulla di monumentale che la avvicini ai più tardi palazzi imperiali, in perfetto accordo, del resto, con il carattere del suo proprietario, descritto dalle fonti antiche non solo come campione di dissimulazione e di understatement, ma anche come vero amante della vita modesta: Svetonio (Augusto 73), ci racconta infatti che “le suppellettili e l’arredamento erano semplicissimi, come si può vedere dai letti e dai tavoli rimasti ancora oggi, la maggior parte dei quali a stento appartengono ad una eleganza privata. Dicono che dormisse su un letto con modeste coperte.”

La dirompente innovazione della Casa di Augusto si afferma in altro modo: il collegamento, tramite passaggi interni, con l’adiacente tempio di Apollo Aziaco, inaugurato nel 28 a.C. La stretta connessione dell’abitazione con un edificio templare, ereditata da esempi ellenistici e sino ad allora inedita nel mondo romano, conferisce ad essa un fortissimo legame con il sacro, che sarà ulteriormente rafforzato con la costruzione del sacello di Vesta. La sacralità dell’edificio si estende anche, inevitabilmente, al suo proprietario, e spiana così la strada, aperta con l’apoteosi di Giulio Cesare nel 44 a.C., alla divinizzazione della figura del princeps.

Casa di Augusto, sulla sinistra la “Stanza delle Maschere”

Casa di Augusto, particolare della decorazione dello “Studiolo”

Pianta della Casa di Livia – da F. Coarelli, Roma. Guide archeologiche Mondadori

Casa di Livia, veduta generale

Casa di Livia, particolare delle pitture

LA DOMUS TIBERIANA: IL PRIMO PALAZZO?

Domus Tiberiana, veduta dell’angolo Nord-occidentale, dal Foro Romano

La domus repubblicana rinvenuta sul versante occidentale del colle nel corso degli ultimi scavi, nell’area della Domus Tiberiana

Dettaglio delle pitture della domus repubblicana rinvenuta sul versante occidentale del colle

La vasca scoperta a partire dal 2005 nell’area degli Horti Farnesiani

Uno dei corridoi della Domus Tiberiana, il cosiddetto criptoportico neroniano, in una foto d’epoca Alinari

Particolare del mosaico parietale che decorava una delle domus inglobate nella Domus Tiberiana

IL PALAZZO PER ECCELLENZA: LA DOMUS FLAVIA

Con l’evolversi della figura del princeps e con il ruolo politico che andava man mano assumendo cambia anche la configurazione funzionale del palazzo dell’imperatore. Il processo inizia con l’introduzione del nuovo sistema politico proposto da Augusto che prevedeva la gestione di nuovi servizi dello Stato da parte del princeps. Questo comportò man mano l’espansione del palazzo imperiale che richiedeva più spazio per uffici e archivi ma anche ambienti per svolgere le cerimonie della salutatio e del convivium, le due funzioni pubbliche per eccellenza.

Con Domiziano, l’ultimo dei Flavi, si arriva alla costruzione di un palazzo imperiale che occupa l’intero colle e che doveva, fisicamente e materialmente, sovrastare i comuni mortali, quasi una dimora celeste. Nasce così una nuova tipologia architettonica: il palazzo dinastico.

Il complesso residenziale si articola principalmente in due settori: uno pubblico, la Domus Flavia, ed uno privato, la Domus Augustana, costruiti e progettati, secondo le fonti, da Rabirio, uno dei pochi architetti romani di cui conosciamo il nome.

La denominazione di Domus Augustana, utilizzata oggi per indicare solo il settore privato della residenza, doveva in realtà indicare tutto il complesso, che occupava la zona meridionale del colle, per distinguerlo dal settore a nord conosciuto come Domus Tiberiana.

Non tradendo la funzione abitativa del colle, la residenza degli imperatori andò a sovrapporsi, e ovviamente obliterò, il quartiere abitativo tardo-repubblicano e parte delle residenze neroniane. Osservando oggi l’imponenza dei resti in laterizio, possiamo solo immaginare come si presentasse l’antica e ricca residenza un tempo rivestita di marmi policromi, con ampi cortili colonnati e numerose stanze affrescate: tutti questi elementi giocheranno un ruolo fondamentale nella formazione di un nuovo linguaggio architettonico.

Questo grande intervento delineò una nuova fisionomia del colle: per la sua costruzione furono innalzati cumuli di terra e realizzati terrazzamenti che modificarono l’assetto originario del terreno, creando così “una dimora alta come il cielo”, come ci racconta Marziale (VIII, 26. 12).

Le strutture della Domus Flavia, ai nostri occhi così imponenti e maestose, non dovevano comunque essere “sufficienti ” come residenza privata dell’imperatore. Grazie a quanto riportato da Svetonio, capiamo infatti che gli imperatori, a partire dal primo della dinastia flavia, non risiedevano in modo stabile sul Palatino, ma commissionarono anche residenze lussuose fuori dall’Urbs dove soggiornavano per lunghi periodi.

Così il fulcro della Domus Flavia era costituito di fatto dagli spazi destinati ai momenti pubblici. Su un maestoso peristilio, con al centro una grande fontana ottagonale, si affacciavano vari ambienti: a settentrione l’Aula Regia dove dovevano tenersi le udienze e gli incontri ufficiali della corte imperiale e, a ovest dell’Aula Regia, la Basilica; sul lato meridionale la sala da pranzo dell’imperatore: la celebre Cenatio Iovis. Qui gli invitati mangiavano sdraiati sui triclini mentre erano allietati da giochi d’acqua e, quando necessario, godevano della sala riscaldata: questo era possibile grazie a un sistema con doppio piano pavimentale (suspensurae) che permetteva la circolazione di aria calda.

Pianta del Palazzo imperiale. Evidenziati i diversi settori del Palazzo: Domus Flavia e Domus Augustana – da F. Coarelli, Roma. Guide archeologiche Mondadori

Domus Flavia, veduta generale con al centro la grande fontana ottagonale del peristilio, l’Aula Regia sullo sfondo e alla sua sinistra la Basilica. Gli spazi chiusi avevano porte di accesso che comunicavano direttamente con l’esterno del palazzo

Peristilio della Domus Flavia con fontana-labirinto ottagonale, un tempo circondata da un portico di colonne in marmo numidico. Il portico possiamo immaginarlo grazie alle basi e ai frammenti di fusti e capitelli visibili in primo piano e sulla destra. In secondo piano a sinistra il Museo Palatino e a destra la Casina Farnese

Domus Flavia: sul lato meridionale del peristilio la cd. Cenatio Iovis, sala dei banchetti, si contrappone all’Aula Regia sul lato settentrionale e si apriva su aree scoperte con giochi d’acqua. In primo piano il pavimento in opus sectile restaurato da Giacomo Boni.

Domus Augustana, piano inferiore, cortile con fontana monumentale con motivo di quattro pelte contrapposte (scudi di Amazzoni)

DOPO I PALAZZI: LA DOMUS TARDO-ANTICA

Con la costruzione della Domus Flavia, che si aggiunse alla Tiberiana, il Palatino era quasi completamente occupato dai palazzi del potere, con cui ormai era identificato nell’immaginario collettivo, al punto che il nome Palatium, come abbiamo già detto, ha assunto poi in molte lingue del mondo il significato di “edificio residenziale di carattere monumentale”.

Le abitazioni private non scomparvero però del tutto dalla collina: sulle pendici orientali, in corrispondenza dell’arco di Costantino, alcuni scavi condotti dalla Soprintendenza archeologica e dall’Accademia Americana di Roma, misero in luce, tra il 1989 ed il 1991 i resti di una grande domus. Organizzata su più livelli digradanti verso la moderna via di San Gregorio, l’abitazione, che comprende strutture di età neroniana ed antonina, fu ampliata e ristrutturata all’inizio del terzo secolo. A questo periodo risalgono le decorazioni conservate in uno degli ambienti scavati: un mosaico bianco e nero con fiori a quattro petali, rigoroso nella sua partizione geometrica, a cui fanno da contrappunto pitture a fondo bianco. Eseguita con uno stile semplice, ma aggraziato, la decorazione pittorica presenta il tipico schema tripartito, senza traccia di prospettiva, con edicole disegnate in colore rosso bruno; gli animali, gli uccellini e le ghirlande che le riempiono conferiscono luminosità e un tocco di leggerezza a questa piccola stanza, l’unica della grande domus ad aver superato quasi intatta il passare dei secoli. La ricca casa, i cui antichi proprietari restano sconosciuti, sembra avere avuto una vita breve: già nella prima metà del IV secolo infatti alcuni ambienti vennero abbandonati ed interrati; altri, tra cui la piccola stanza decorata ed un’aula absidata aggiunta nel corso del III secolo, rimasero invece in uso, anche se non sappiamo con quale funzione, fino a poco prima del 600 d.C.

Domus tardo-antica, particolare della decorazione pittorica

Domus tardo-antica, particolare della decorazione pittorica

Domus tardo-antica, particolare della decorazione pittorica

Pavimento a mosaico con tessere bianche e nere

Pianta da E. Hostetter et al, A late Roman Domus with apsidal hall on the Palatine, in Journal of Roman Archaeology 11, 1994

IL PALATINO NEL MEDIOEVO: I MONASTERI

Il Palatino viene spesso ricordato come sede dei palazzi imperiali; a partire dal Medioevo, tuttavia, sulla collina furono costruiti anche numerosi conventi, che contribuirono a mantenere il prestigio del colle e a conservarne la funzione abitativa dopo l’abbandono delle residenze imperiali.

Tra i complessi più importanti ricordiamo la chiesa di San Sebastiano, costruita probabilmente nel X secolo nel luogo del martirio del santo, che la tradizione collocava “ad gradus Elagabali”, ossia “sulle gradinate del tempio di Elagabalo” realizzato nel III sec d.C. nell’area dell’attuale Vigna Barberini. Già dall’XI secolo è segnalato un monastero abitato dai Benedettini che ebbe poi un periodo di decadenza nel XIII secolo e fu abbandonato.

Solo nel 1630 fu oggetto di un importante restauro da parte della famiglia Barberini, quando Urbano VIII acquistò la proprietà su cui sorgevano chiesa e monastero e affidò il restauro all’architetto Luigi Arrigucci. In questo momento furono distrutti gli affreschi medievali, risparmiando solo quelli dell’abside. L’effettiva intitolazione a San Sebastiano ebbe luogo nel 1650 come testimonia la lapide al centro del portale. Un’epigrafe all’interno della chiesa testimonia che nel 1675 fu concessa temporaneamente ai Francescani della vicina San Bonaventura.

Infatti, più tardo è il convento di S. Bonaventura al Palatino, fondato dal beato Bonaventura da Barcellona, che nel 1675 ottenne il permesso dal cardinale Francesco Barberini di costruire un “ritiro” sulla sommità del Palatino, sulle rovine di una cisterna dell’acquedotto Claudio. Nonostante il terreno difficile, nel 1676 furono avviati i lavori per la costruzione di una chiesa e un convento. Nel 1689, a cinque anni dalla morte di Fra Bonaventura, la chiesa fu consacrata.

Il convento di San Bonaventura è raggiungibile grazie alla stretta stradina in salita che termina proprio lì davanti. Essa è ornata nell’ultimo tratto dalle edicole della Via Crucis erette nel 1731 per opera di Leonardo da Porto Maurizio che risiedette nel convento dal 1730 al 1751. Inizialmente le scene nelle nicchie erano dipinte ma, a causa dei danni dovuti all’umidità, nel 1772 ne furono inaugurate di nuove, in terracotta dipinta, realizzate dallo scultore Giuseppe Franchi e da Corrado da Rimini.

L’attuale aspetto ottocentesco della chiesa è riconducibile, come testimonia la lapide sulla parete sinistra accanto all’ingresso, ai lavori voluti dal cardinale Antonio Tosti, che sostituirono la copertura, originariamente a capriata, con una volta a botte dipinta a cassettoni e rinnovarono gli altari e i pavimenti.

L’area di Vigna Barberini, in alto a sinistra la chiesa di San Sebastiano con l’adiacente monastero; in basso al centro la chiesa di San Bonaventura con giardino e orto.

Chiesa di San Sebastiano, costruita sull’antico “Tempio di Elagabalo”. La facciata della chiesa presenta un disegno semplice ma raffinato; lo stemma papale dei Barberini con le api e il portale sono in travertino.

Chiesa di San Bonaventura, veduta dall’area di Vigna Barberini, in primo piano Anello, opera d’arte contemporanea.

La facciata della Chiesa di San Bonaventura alla fine della via omonima. Nell’ultimo tratto della strada e sulla facciata della chiesa sono visibili le edicole della Via Crucis.

Lapide all’interno della chiesa di San Bonaventura che documenta i lavori ottocenteschi voluti da Antonio Tosti.

GLI HORTI FARNESIANI. DAI FARNESE A PIETRO ROSA E GIACOMO BONI

Nel Rinascimento il colle Palatino fu scelto dalla potente famiglia dei Farnese per realizzare un grande giardino privato con viali, alberi, aiuole, fontane, nuovi edifici e una collezione di opere d’arte.

Il contenuto mitico e ideologico del luogo, legato alla fondazione di Roma e sede del potere imperiale, rendeva infatti il Palatino con il suo nuovo giardino uno strumento di affermazione della famiglia, che con Paolo III Farnese aveva raggiunto il soglio pontificio (1534-1549). L’Antico era elemento fondante della concezione del giardino: sul colle si potevano ammirare non solo i resti dei Palazzi imperiali ma anche le sculture della collezione privata.

Umanisti e antichisti come Fulvio Orsini e Pirro Ligorio furono solo alcuni degli ispiratori del progetto.

Gli Horti Farnesiani erano in realtà un luogo per la meditazione e per l’intrattenimento, destinato al tempo libero e non una vera e propria residenza. Soltanto un edificio infatti, oggi non più conservato, era attrezzato con camere, soggiorno e una cucina. Il giardino divenne così cornice di cacce, feste e banchetti, ma anche di visite all’orto botanico e alle collezioni di antichità.

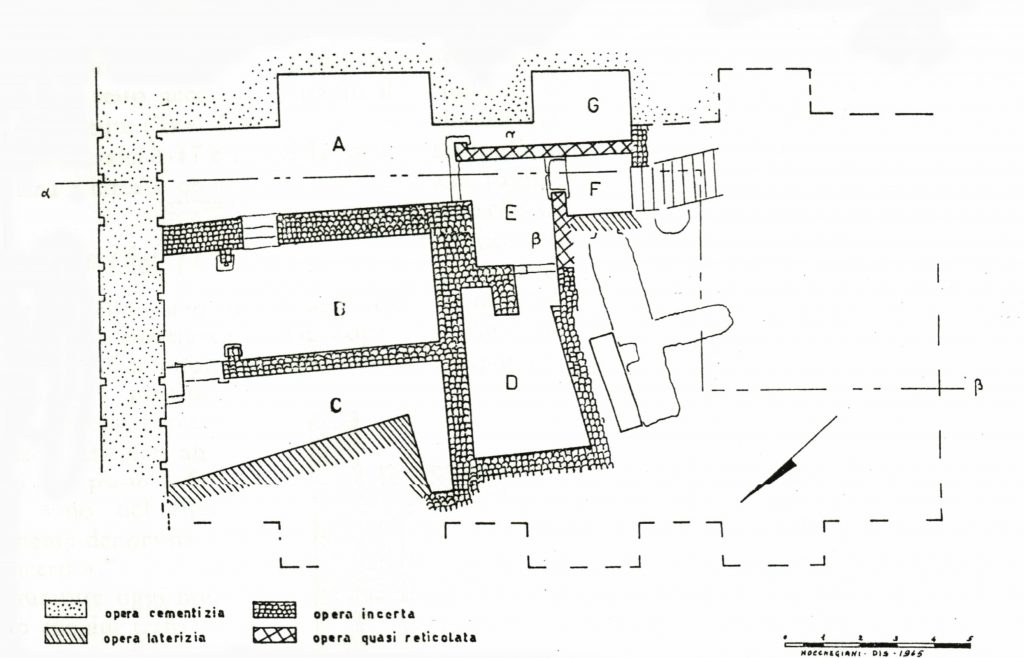

Un’incisione di Giovanni Battista Falda del 1667 mostra in maniera idealizzata l’assetto degli Horti. La storia della loro realizzazione si svolge attraverso il tempo in quasi cento anni. Dall’acquisto dei terreni con il Cardinale Alessandro Farnese nel 1537, al primo intervento edilizio sistematico a partire dal 1569 che sfrutta i resti della Domus Tiberiana, con il portale sul lato verso il Foro Romano (oggi collocato in via di San Gregorio), la Casina del Belvedere con i celebri affreschi, il Ninfeo degli Specchi, fino agli ultimi interventi di Odoardo duca di Parma, che nel 1628 sposò Margherita de’ Medici, con la realizzazione delle due Uccelliere.

Dopo un lungo declino, a partire dal XIX secolo gli Horti ricominciarono ad essere “abitati”: con Pietro Rosa, Direttore degli scavi incaricato da Napoleone III, le Uccelliere furono trasformate in residenza privata e anche Giacomo Boni le scelse come luogo eletto.

G.B. Falda, Pianta del giardino del Ser.mo duca di Parma su l’Monte Palatino, da Li giardini di Roma, 1683 – da G. Morganti (a cura di), Nel fascino degli Horti Farnesiani, 2018

Veduta della Casina Farnese del Belvedere sul Palatino, al di sopra dei resti del Palazzo imperiale

IL PALATINO NEOGOTICO: VILLA MILLS

Nel corso dei secoli il Palatino si era trasformato in un luogo signorile dove le importanti famiglie romane stabilirono le loro dimore. Già a partire dal XIV secolo, tra la Domus Flavia e lo Stadio, era sorta la villa fatta costruire dalla famiglia Stati e poi acquistata nel Cinquecento dai Mattei. Su questa, secoli dopo, si impostò Villa Mills così chiamata dallo scozzese Charles Mills, che nel XIX secolo la acquistò e la modificò eliminando le precedenti strutture rinascimentali e donandole il caratteristico aspetto neogotico, che oggi conosciamo solamente grazie alla documentazione fotografica: la Villa infatti fu quasi interamente demolita tra gli anni ’20 e ’30 del ‘900 da Alfonso Bartoli, quando iniziarono gli scavi sistematici volti a riportare alla luce le rovine imperiali. L’unica sezione che rimane della villa rinascimentale è la piccola loggia conosciuta come Loggia Mattei, ancora visitabile, che fu decorata da Baldassarre Peruzzi o dalla sua bottega. L’edificio che oggi ospita il Museo Palatino è parte invece della più recente struttura fatta costruire dalle monache della Visitazione nel 1868 come convento e poi trasformato in Museo da Bartoli per conservare i materiali che gli scavi man mano stavano riportando alla luce. Probabilmente uno degli ultimi che ebbe il piacere di vedere Villa Mills fu Stendhal che la visitò nel primo quarto del XIX secolo e la citò nella sua celebre opera Passeggiate romane, dove la definisce una delle cose notevoli da vedere a Roma.

Villa Mills, all’estrema destra è visibile l’edificio che oggi ospita il Museo Palatino

Villa Mills prima della demolizione

Villa Mills, operai a lavoro per le demolizioni

Villa Mills durante i lavori di demolizione

Fotografie Archivio del Parco archeologico del Colosseo